チラシの歴史~広告からアートへの変貌

チラシ(フライヤー)は、情報を広めるための最も古い広告手法の一つです。

現代では、スーパーの割引情報から音楽イベントの宣伝まで、さまざまな用途で使われています。しかし、ふと・・疑問におもったのが、チラシって起源は?どのように進化してきたのでしょうか??という事です。

皆さんも一緒にその歴史を振り返ってみましょう。

日本のチラシの歴史~江戸時代(17~19世紀):木版刷りのチラシ

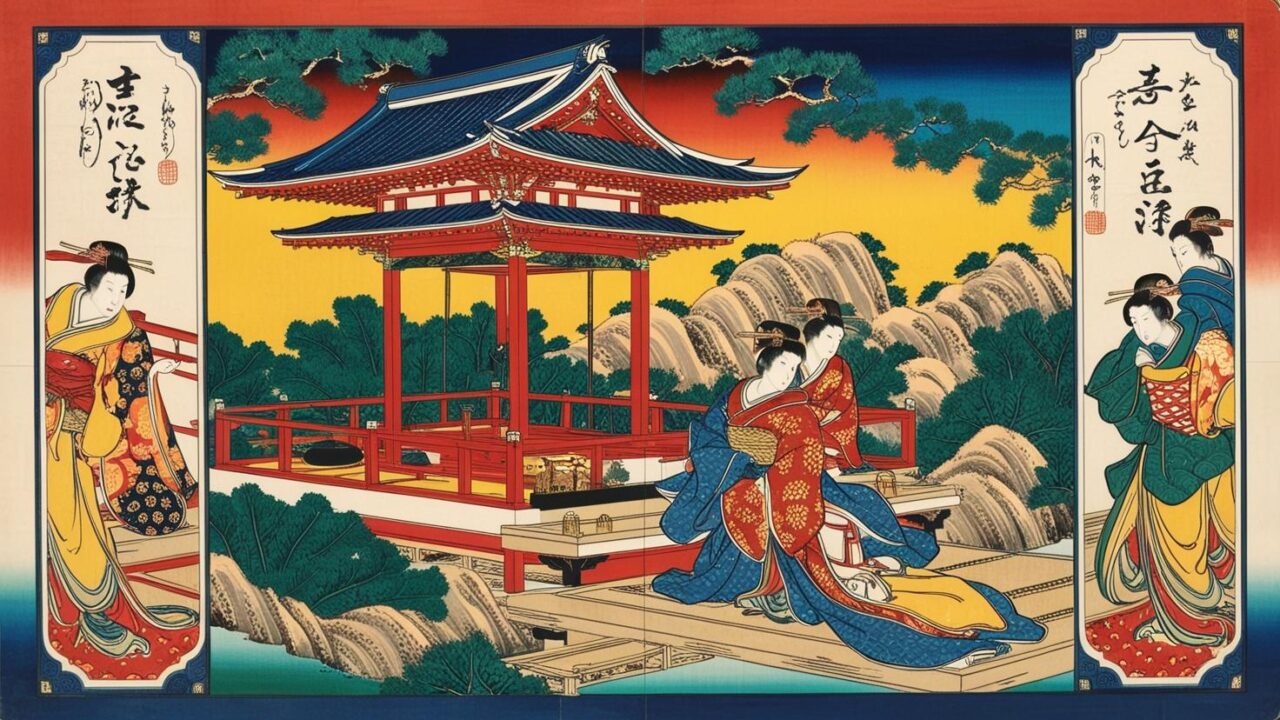

日本のチラシの歴史は、江戸時代に遡ります。当時、商人や芝居小屋は「引札(ひきふだ)」と呼ばれる木版刷りの広告を作り、商品や公演の宣伝をしていました。

引札(ひきふだ)とは?

引札は、現在のチラシに相当するもので、商店の宣伝や年末年始の贈り物として配られました。デザインは浮世絵の影響を受け、華やかな色彩と大胆な構図が特徴でした。たとえば、呉服屋や薬屋が顧客に向けて配布し、商品の情報や開店告知などを行っていたようです。

また、芝居小屋では「番付」と呼ばれる印刷物を配り、歌舞伎や人形浄瑠璃の公演情報を広めていました。これは、現代の演劇チラシのルーツともいえます。

1. チラシの起源:手書きの広告(15~17世紀)

チラシの起源は、印刷技術が発達する以前の時代にさかのぼります。を掲示し、人々に知らせていました。

印刷技術が発展すると、活版印刷による広告ビラが登場しました。特に、15世紀のヨハネス・グーテンベルクによる印刷革命が、チラシの普及をさらに加速させ、情報を素早く広める手段となりました。

この時代のチラシは、政治的な宣伝や宗教改革のパンフレットとして使われることが多かったようです。

2. 産業革命とチラシの発展(18~19世紀)

18世紀から19世紀にかけての産業革命により、大量生産が可能になり、チラシは商業広告の主要な手段として広まりました。特に、新聞とともに配布される広告チラシが登場し、企業が自社の製品やサービスを宣伝するために活用しました。

この時代には、劇場やサーカス、コンサートの宣伝用チラシも増加。色鮮やかなリトグラフ(石版印刷)が登場し、視覚的に魅力的なデザインが施されるようになりました。

3. 20世紀:チラシの黄金時代

20世紀に入ると、広告業界の成長とともにチラシのデザインも進化しました。特に、1920年代から1930年代にかけて、装飾様式アール・デコの影響や、近代デザインの概念を提唱したデザイン運動バウハウスの影響を、受けた洗練されたデザインが登場しました。

また、第二次世界大戦中には、政府がプロパガンダ用のチラシを大量に印刷し、戦意高揚や情報提供のために活用しました。戦後は、ビジネスや文化イベントの宣伝手段としてチラシがさらに一般化し、スーパーマーケットや映画館の広告手段として広く使われるようになりました。

4. 現代のチラシ:デジタル時代の変化

21世紀に入り、インターネットやSNSの普及により、チラシの役割も変化しています。紙媒体のチラシは依然として有効ですが、デジタルチラシ(PDFやSNS広告)も一般的になりました。特に、InstagramやFacebookの広告機能を活用した「オンラインチラシ」が増えています。

さらに、デザインツールの発展により、誰でも簡単にチラシを作成できる時代になりました。デザインツールを使えば、プロでなくてもある程度なら素敵なチラシを作成できます。(実はプロから見たら、あっ無料の〇〇使って作ったな・・とわかるそうですw)

ちなみに弊社侍グループの「チラシ侍」は漫画制作や漫画などを駆使した、なぜか見られる特殊なチラシ作成(紙でもオンラインでも制作可能)~さらには東京23区・近郊ならチラシ配布が可能です。

HPはこちら https://www.samurai29.net/

5. まとめ:チラシの未来

チラシは、時代とともに形を変えながらも、情報を伝える手段として進化し続けています。紙のチラシとデジタルチラシが共存する現代において、そのデザインや配布方法も多様化しています。これからの紙媒体広告も、お客様と売り手、お互いに手の届く広告手段として、また、地域密着・会社やお店の、他にはない差をつける、独自の宣伝法として有用です。

今後は、漫画や冊子風チラシへの進化や、AR(拡張現実)やQRコードを活用したチラシなどが増えたり、よりインタラクティブな広告手段へと発展する可能性もあります。チラシの歴史を振り返ることで、その進化と可能性の大きさを改めて実感できますね~。

あなたの好きなチラシのデザインはどんなものですか?お気軽にご連絡ください。